Gaudi Clinicalは、

大学等のアカデミアで検証された確かな再生医療技術を、

地域医療機関から安全・安価に

患者さんに届けられるよう、

再生医療プラットフォームの構築を目指しています。

飛田 護邦

- 順天堂大学革新的医療技術開発研究センター

先任准教授 - 一般社団法人 日本再生医療学会 理事

- 株式会社Gaudi Clinical 代表取締役社長

国内における再生医療の現状と課題

国内における再生医療の状況について教えてください

飛田:

日本には再生医療の研究開発・社会実装を進める法制度として2つの重要な法律が存在しています。一つは、製薬企業等が再生医療を「製品」として承認・製造・販売する際に遵守する法律である「医薬品医療機器等法」(薬機法)です。そして、もう一つは医師または歯科医師が再生医療を臨床研究(治験を除く)や治療(自費治療を含む)として提供しようとする際に遵守すべき「再生医療等安全性確保法」(安確法)です。

再生医療は、難病や希少疾患など、これまで有効な治療法のなかった疾患が治療できるようになるなど、国民の期待が高い一方、 新しい医療技術であることから、安全面及び倫理面から十分な配慮が必要であり、適切に研究開発を進め、薬機法の下で、再生医療等製品として実用化していくことが重要です。

一方で、再生医療は、このような生命予後に関係する疾患治療以外にも、QOL(Quality of Life;生活の質)の向上を目指す医療としても注目されています。例えば、歯周病(歯周組織再生)や関節疾患など、組織の修復や機能の改善を図ることで健康寿命の延伸につながる研究も、国内の大学・研究機関において盛んに行われています。

現状に対する課題についてはいかがでしょうか

飛田:

2014年に施行された安確法は、医療機関が治療または臨床研究として再生医療を実施する際のルールを規定した法律です。すでに安確法の下、多くの医療機関においてQOLの向上を目指す再生医療が治療として提供されています。しかしながら、とくに自費治療として提供される再生医療において、その治療が本当に効果的で安全か、妥当性が十分に検証されているのか、というと、そうとは言い切れないのが現状であり極めて大きな課題です。

具体的に説明しますと、大きく3つの課題があると考えます。一つ目は治療として提供される細胞の製造法と品質管理法についてです。医療機関で実施しようとする再生医療が過去に実施された論文報告のみを参考にし、大学や研究機関で事前にきちんと検証されていないと、そもそも投与しようとする細胞の製造法や品質管理法が不明確であり、安全性を確保することが困難となります。また、製造法の違いにより細胞の特性は大きく変化しますので、効能効果を推測することもできません。治療として提供する再生医療が十分な検証を経ずに実験的に行われることは決してあってはならないことです。

二つ目は、医師のリテラシーと医療機関の実施体制です。あらゆる医療行為は担当する医師または歯科医師が責任と覚悟をもって行うものです。さらに、再生医療を提供する場合には、関連する法律への十分な理解と、細胞製造に関する知識が求められます。また不測の事態に備え十分な実施体制を整備し、実施する再生医療は医師自身の専門領域の範疇とする倫理観も重要です。すなわち、再生医療を実施する上での医療機関に対する十分な教育研修体制の確保が必要です。

三つ目の課題は、倫理委員会の独立性です。安確法では再生医療を提供するためには必ず認定再生医療等委員会の審査を受けることが求められています。この委員会は唯一のチェックポイントであり、上述した医師のリテラシーや細胞製造法、医療技術について、公正かつ適切に審査し、患者さんに対するベネフィットがリスクを上回ることを確認しなくてはなりません。しかしながら、現状は、この委員会の独立性が十分担保されず、委員会の審査の質が問われています。

再生医療は新しい技術でありまだまだ課題が多いのですが、最大の課題は提供されている再生医療の妥当性が十分に「検証」されていると言い切れないことだと考えています。

安確法下で提供される再生医療は「検証型診療」へ

そのような再生医療の現状に対し、どのような対応がされているのでしょうか

飛田:

日本再生医療学会(以下、学会)は、2025年3月に横浜で行われた第24回日本再生医療学会総会に先立ち、「YOKOHAMA宣言2025」を発表しました。この宣言の中で、学会は科学的に正当な治療を検証型診療(Explorative Therapy)として、十分な科学的検証を経ていない無検証診療(Uninvestigated Therapy)と明確に区別することを明らかにしました。

検証型診療(Explorative Therapy):

医薬品医療機器等法に基づく製造販売承認を取得していない加工細胞や核酸等を用いる治療であり、独立した第三者レジストリに臨床データを蓄積し、治療前後に検証型研究(Explorative Study)を実施するもの

学会として「検証型診療(Explorative Therapy)」を推進していく方向性が示されたことで、今後はそのための具体的な方策についての議論が進められ、患者・家族、臨床医、研究者、企業及び行政とのより積極的な対話が行われていくと考えています。

Gaudi Clinicalによる再生医療を提供する医療機関の支援事業

~安確法下における再生医療のプラットフォームの構築~

Gaudi Clinical社(以下、GC社)が提供しようとする再生医療について教えてください

飛田:

GC社は、まさしくこの「検証型診療」の実現に貢献することを目的に設立された大学発ベンチャーと表現しても過言ではないと思います。

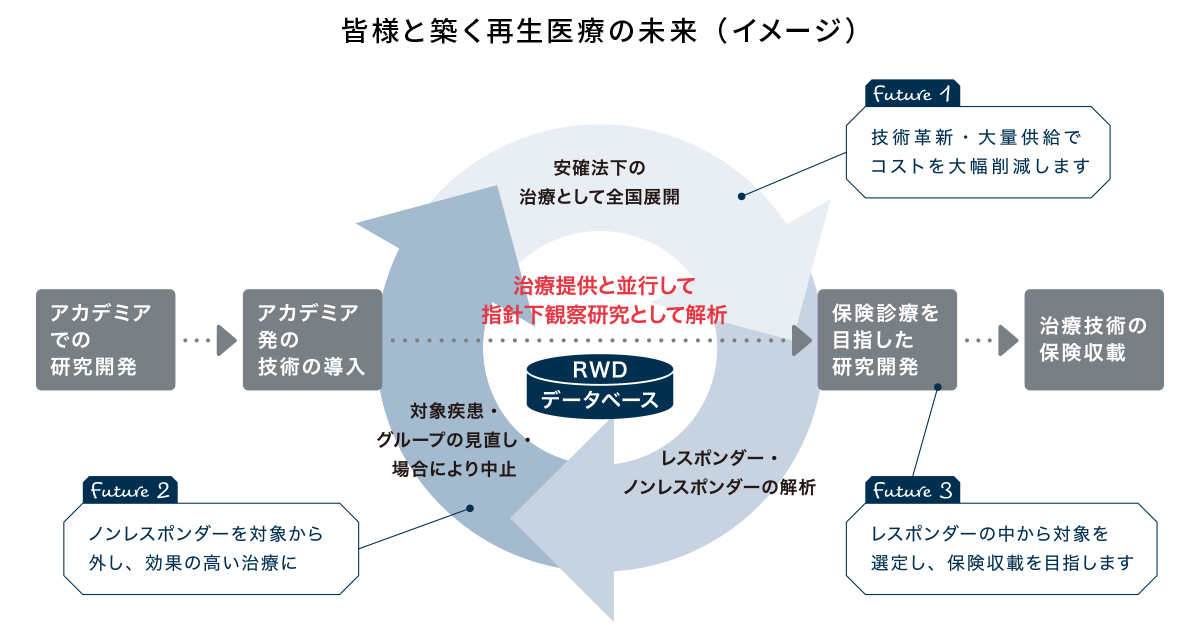

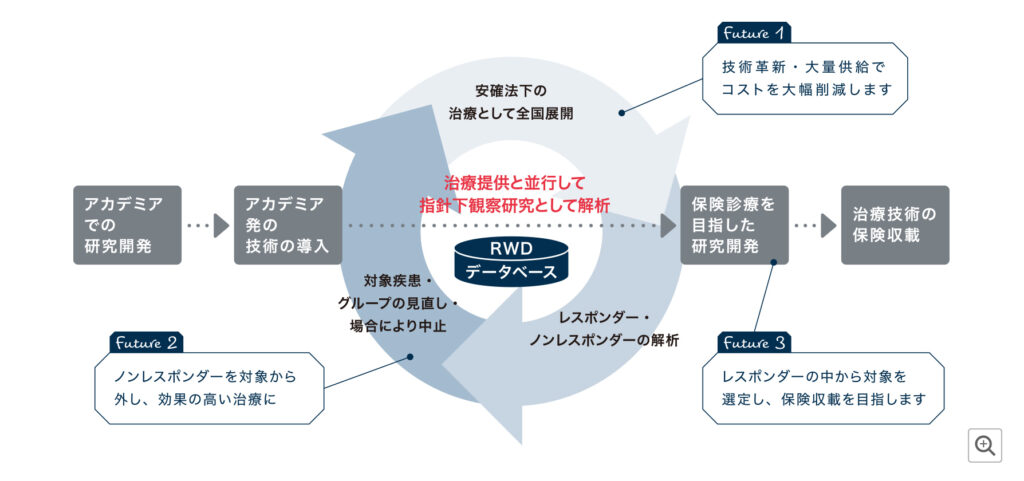

その業務は、安確法の下で再生医療を提供しようとする病院やクリニックに対し、大学や研究機関において臨床研究等を経て検証された再生医療技術を提供することを支援するもので、アカデミアと医療機関の橋渡しの役割を担います。当社では、とくに患者さん自身の血液や脂肪などの生体組織を採取・加工し、これを患者さんの体に戻す”自家細胞を用いた再生医療”の普及に取り組んでいます。

自家細胞を用いた再生医療は、免疫拒絶等のリスクが低く、実用化に近い再生医療として注目されていますが、適切な細胞培養加工施設の中で安全に細胞を製造するためには専門的知識と技術が必要です。そこで当社が医療機関に代わり細胞製造受託機関としてアカデミアで検証された製造法を用いて細胞を製造します。また、投与する細胞の品質を確保するため、当社から医療機関に細胞を出荷する際には、最終細胞加工物の状態(投与できる状態)での品質規格試験を実施し、高品質な細胞の提供体制を整備しています。

さらに、当社事業における特徴的な業務として、“再生医療コーディネータ”による医療機関支援サービスがあります。再生医療はまだ新しい医療技術であるが故に、治療として提供する再生医療だからこそ、治療データをしっかりと収集し、治療における妥当性を評価し続けることが重要です。しかしながら、多忙な臨床業務を抱える医療機関ではそのような治療データを収集・整理していくことは困難であるため、当社の再生医療コーディネータが細胞の搬送だけでなく、治療データの収集をサポートしていきます。

このように当社では、大学や研究機関において科学的妥当性を検証した再生医療技術を、多くの医療機関、患者さんにお届けできるよう、アカデミアの再生医療技術の導入、細胞培養加工施設の運営、再生医療実施医療機関のサポート、治療データの収集・解析まで一気通貫で行う事業を推進し、医療機関を包括的に支援する再生医療の「プラットフォーム構築」を進めています。

再生医療の現在地と着地点 ~保険適用を目指して~

GC社の取り組みの現在地と目指している姿について教えてください

飛田:

現在、順天堂大学で科学的妥当性を評価した再生医療技術のうち、整形外科領域の変形性膝関節症を対象としたPRP(多血小板血漿)療法及びASCs(脂肪組織幹細胞)療法について、医療機関への提供を開始しました。次いで同じく順天堂大学で検証した歯科領域の歯槽骨再生を対象としたPRP療法及びASCs療法の提供を進めています。罹患者数の多い疾患を想定した製造法、輸送法の最適化だけでなく、細胞培養加工施設の構造設備を省力化する技術開発の成功により、製造コストの大幅な低減が可能となり、より身近な再生医療に近づいていると感じています。

すでに当社と連携している首都圏の病院やクリニックにおいて患者さんに対する再生医療が行われておりますが、実際に再生医療を実施している先生方は検証型診療の意義を理解され、今後は当該再生医療の開発者であるアカデミア医師が研究代表者となるレジストリ研究にも参加予定です。収集した治療データを用いて、レスポンダー/ノンレスポンダー(特に効果が高い群とそうでない群)を分析し、効果が見込めない患者さんへの治療を行わない等の対応を進めることで、患者さんもより納得して治療が受けられる環境づくりに貢献してまいります。

このように検証型診療の実現を目指した取組の中から、特に効果が見込める対象範囲等が明らかになってきた場合、有効性の見込みを想定できる対象に対して研究開発を進め、先進医療もしくは治験を経て、国民皆保険の下で受けられる医療を目指すこともできると考えています。医療は国民の福祉に貢献するものであり、国民が公平に受けられるようになるのが理想でありゴールであると考えています。

<皆様と築く再生医療の未来(イメージ)>

*先進医療‥‥‥病院などで研究開発された最新医療技術のうち、将来的に保険診療への導入を目的として実施する医療技術。

*治験‥‥‥‥‥臨床試験のうち、厚生労働省に「医薬品」や「医療機器」として認めてもらうことを目的として行う臨床試験。