運動疾患における再生医療の

現状と順天堂大学共同研究講座での取り組み

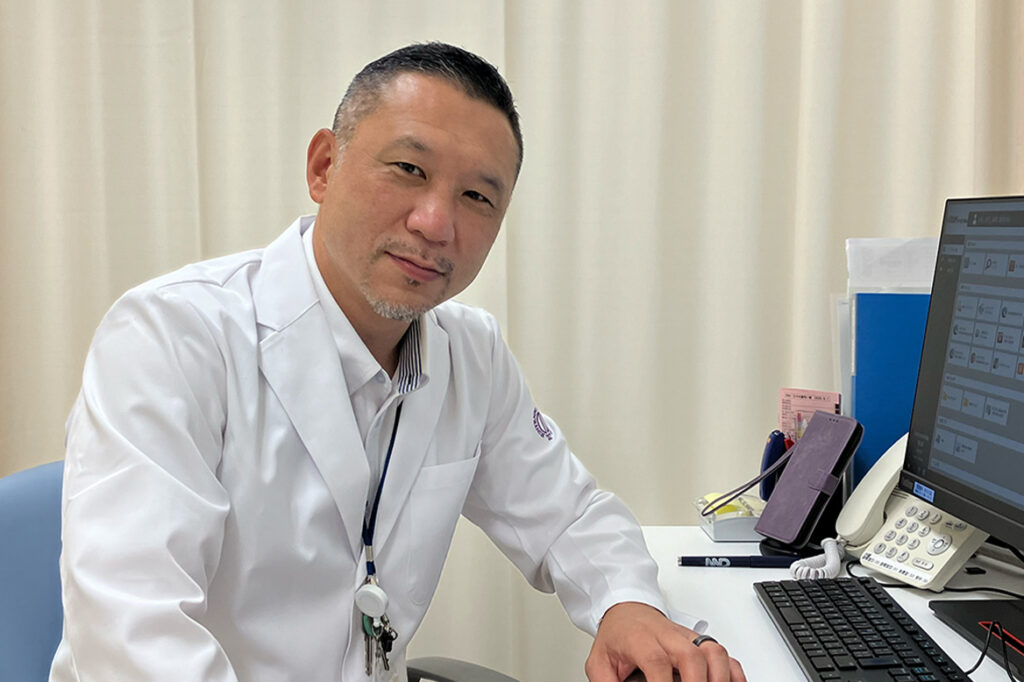

齋田 良知

- 順天堂大学運動器再生医学講座 特任教授

- 一般社団法人 日本再生医療学会 認定医 代議員

- 日本整形外科学会専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 日本スポーツ整形外科学会 評議員

- 日本膝関節学会 評議員

- 日本スポーツ外傷・障害予防協会 代表理事

- 日本臨床スポーツ医学会 代議員

- 株式会社Gaudi Clinical

サイエンティフィック・パートナー

整形外科領域におけるPRP療法の現状

順天堂医院でのPRP療法の実施状況について教えてください

齋田:

私のチームが順天堂医院でPRP療法を開始したのは2011年に遡ります。2018年にテレビ等の取材を受けた後、患者さんの数が急増し、順天堂医院PRP外来においては2019年以降、毎年のべ投与件数5000回以上のPRP治療を行っています。PRP外来は予約でいっぱいの状況が続いていて、新規患者さんの来院予約は常に4カ月先まで埋まっており、既存の患者さんの診療だけでも多忙を極めている状況です。

PRP(Platelet-Rich Plasma、多血小板血漿)は、患者さん自身の血液を採取して遠心分離し、血小板が多い血漿の部分を抽出して作製されます。患者さんご自身の組織で自分を治す生理的・簡便・安全な治療法であることが特徴です。私はスポーツドクターでもあり、当初はスポーツでけがをした学生さんやアスリートをおもな対象としておりましたが、特定の方しか受けられない治療は良くないと考え、負担軽減のために費用を抑えて広く提供を開始しました。順天堂医院では今もできる限り費用を抑えて提供しています。

難治性の膝蓋腱炎に悩むプロサッカー選手にPRP療法を行って、劇的な回復を遂げて以来、靭帯損傷などのスポーツ外傷を対象に数多く実施しました。アスリートの中には半月板や靱帯損傷に続発する関節炎に悩む選手も多く、そのような選手にもPRPが奏功したことから、その後、ご高齢の変形性関節症の方にも適応を拡大しました。変形性関節症でも効果があるとわかり、さまざまなリスクのある方が来院されるようになって、PRP療法の症例数が積み重ねられてきました。症例を積み重ねつつ、臨床研究および基礎研究を続けることでエビデンスが蓄積されてきており、将来的には保険診療でPRP療法を行うことができるようになればと考え、先進医療への申請も視野に入れ研究開発を進めています。

これまでの研究成果とエビデンス

PRP療法の効果について教えてください

齋田:

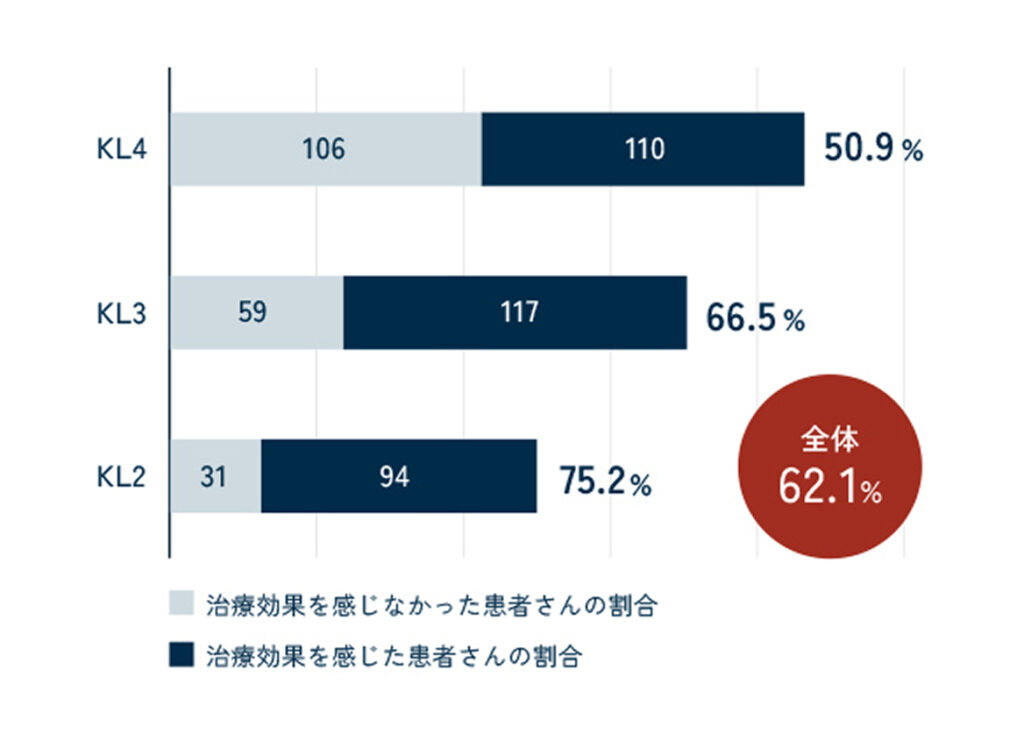

これまでの順天堂医院で行ったPRP療法の治療結果から、PRP療法で効果がある方は、変形性膝関節症患者さん全体のおよそ62.1%という結果でした。すでに論文発表しましたが(1)、ヒアルロン酸治療など、既存の保存加療が無効であった変形性膝関節症患者517名(平均年齢70.1 歳、男性135膝、女性382膝、KL 2/3/4=125/176/216)に対して行ったPRP療法の結果は、 X線による疾患程度の診断評価法であるKL分類において、関節の変形が軽い患者さん(KL2)の場合は約75.2%、軟骨が擦り減り、骨と骨の間の隙間がなくなっている患者さん(KL4)の場合は約50.9%、全体で62.1%の患者さんに効果が認められました(図1)。これを多いと見るか少ないと見るか、人により評価の分かれるところです。

<図1:変形性膝関節症患者へのLP-PRP療法の応答率>

変形性膝関節症の患者さん517名の重症度を、Kellgren-Laurence分類(以下KL分類)で分類し、各グレード毎に治療後12か月におけるOMERACT-OARSIレスポンダー基準(疼痛や機能といった変形性膝関節症の治療効果を数値化するための基準)(2)、に基づく応答率(治療効果を感じた患者さんの割合)を算出した。

PRP注射の回数は3回が目安で、3回打つと効果がある人・ない人に分かれます。欧州のPRP療法のガイダンスでは2~4回の複数回投与を推奨していますが(3)、順天堂医院では3回1クールとして投与しています。最近、血小板の総投与量が50億を超えると変形性膝関節症への治療効果が高いとの論文も報告されましたが、当院のプロトコールでは、一回約20億の血小板を投与しますので、単純計算では3回で50億を超えることになります。PRPは、自己の血液を原料に作製するため、副作用が少ないいっぽうで、患者さんによってPRPの質が異なる、しかも同じ患者さんでも体調や時間帯によって異なるという性質があります。患者さんごとに効果のある人・効果のない人がどう分かれるのか、個々の血液中の物質がどのように治療効果に影響を及ぼすのか、研究を進めています。

PRP療法は治療戦略上、どのように使用すると効果的でしょうか?

齋田:

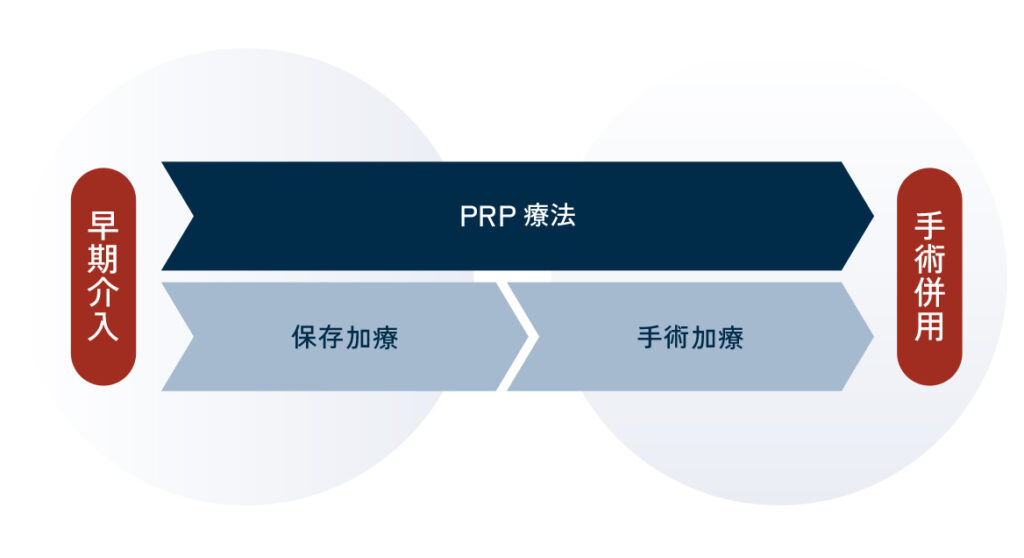

PRPは、保存療法と手術療法の間をつなぐ「第3の治療」として、ヒアルロン酸治療など既存の保存療法が奏功せず、手術を回避したい患者さんが対象となる、とよく言われていますが、むしろ、早期介入して保存療法として使用したり、手術療法と併用することが患者さんにとってメリットがあると考えています(図2)。PRP療法は、血小板から放出される成長因子が投与された患部の組織修復や抗炎症を促進することを狙ったものです。そのため、症状が進行し、軟骨がすり減ってしまった状態で投与するよりも、症状が軽く、軟骨や周辺組織がまだ残っていて、修復が促されやすい状態で投与するほうが効果が得やすいと考えています。また、半月板修復や膝周囲骨切り等の手術後の関節内組織の修復促進と抗炎症にも有用と考えています。PRP療法は、なくなってしまった軟骨を再生することはできないものの、組織の修復促進、変形の進行抑制、抗炎症効果により症状を改善するメカニズムがあると考えております。

<図2:比較的早期から PRP 療法を行うことで、重症化の抑制となる可能性がある>

PRPはどのように作製されるのでしょうか?

齋田:

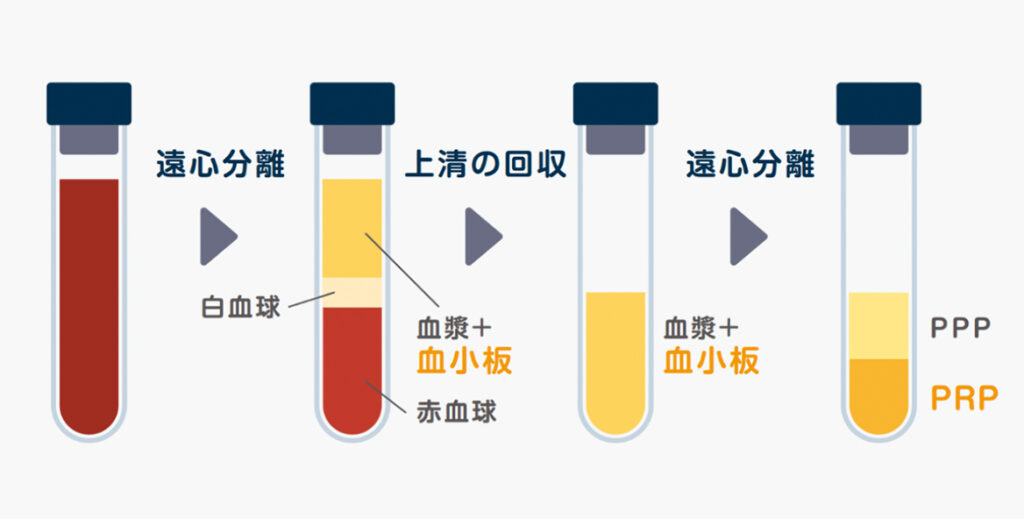

PRPは患者さんの血液を原料とし、血液を遠心分離することで、赤血球、白血球、血小板、血漿の層に分離させます。このうち、血小板が含まれる層を血漿や白血球も一部含む形で取り出して投与します(図3)。血小板から放出される成長因子が組織修復や抗炎症を促進しますので、どれだけ多くの血小板を効率よく取り出して投与できるか、が重要となります。

<図3:PRPの作製方法>

成長因子(サイトカイン)について教えてください

齋田:

血小板から放出される成長因子(サイトカイン)には、図4のように様々な種類があり、組織修復、抗炎症、細胞増殖促進などの効果をもたらします(4)。

<図4:血小板から放出される成長因子の一部とその機能>

患者さんの血中及びPRPの中に含まれる成長因子の量や割合は患者さんごとに異なります。PRP中に含まれる成長因子の種類および量と治療効果にはどのような相関があるのかは、現在も研究が進められていますが、詳細は明らかにはなっていません。順天堂医院でも様々な企業の方々と連携しながらこれらを解明すべく研究を進めています。

PRP療法のエビデンスの状況についてどのように考えられておられますでしょうか?

齋田:

2011年より始めた順天堂医院でのPRP療法は、今ではお陰様で毎年5000回のPRPの投与を行うまでになり、いくつかの論文も発表でき、一大学病院・研究機関としては多くのエビデンスを蓄積できたと考えています。国内でもPRP療法の認知は着々と高まり、様々な医療機関で研究や治療(再生医療等安全性確保法下の自費診療)が実施され、論文が発表されています。特に大きい出来事としては、2025年に入ってから、スポーツ整形外科領域において強い影響力のある論文誌であるThe American Journal of Sports Medicineにおいて、ランダム化比較試験のメタアナリシスの結果が掲載され、PRP療法は臨床的に意義のある改善(MCID: minimally clinically important difference)が認められると結論づけられています(5)。このような影響力のある論文誌でのインパクトのある報告は、今後多くのドクターにPRP療法の採用を促すものと考えています。

PRP療法はアウトソーシングによって本格普及へ

PRP療法が普及する上での課題は何でしょうか?

齋田:

既存の保存療法が無効な患者さんにとってPRP療法が意義のある治療である、との評価は、今後、更にエビデンスが出てくることでより高まると考えています。その上で、普及のハードルとして考えられる点は、①安全で質の高いPRPの安定的な製造、②再生医療を実施する際に必要となる申請手続きへの対応、③コスト(患者さんの費用負担)、の3点です。現在、再生医療等安全性確保法の下で自費診療としてPRP療法を実施するためには、医療機関内にPRP製造装置を設置して、製造スタッフを配置し、厚生労働省に届け出(再生医療実施施設として届け出ることに加えて、製造施設としても届け出が必要)をして毎年報告をする必要があります。

このようなハードルがあるため、現状は設備と人員を配置できた限られた医療機関においてのみPRP療法が実施されており、様々な方法でPRPが製造され、様々な価格で提供されていますが、普及が進むことで品質が安定し、価格が下がり、治療を受けやすくなると考えています。

そのような課題はどうすれば解決するでしょうか?

齋田:

PRP製造のアウトソーシングが鍵になると考えています。院内に製造施設を置かずとも簡単にPRPの製造がオーダーでき、十分な基礎研究や臨床研究を経て検証・設計された方法で、クリーンルーム内の無菌環境下で安全に製造され、血小板の含有量等のPRPの品質が担保された上で医療機関に供給されることで、上記の課題はクリアされると考えられます。

順天堂大学運動器再生医学講座では、株式会社Gaudi Clinicalと連携し、これまでに我々が蓄積してきたPRP療法の知見を活かし、高い治療効果が見込まれるPRPの製造方法を共同で設計しました。Gaudi Clinical社は、キオスク型細胞調製室という無菌環境でPRPの製造ができるクリーンブースを医療機関の近くに設置して、医療機関からPRPの製造受託(アウトソーシング)する事業を展開しています。今後、これからPRP療法を始めたい医療機関様は順天堂医院での知見が反映された最新・最善の方法で製造されたPRPをすぐに使えるようになります。Gaudi Clinical社のスタッフは、再生医療等安全性確保法にも精通しており、再生医療を実施するにあたり必要な申請手続きや、治療開始後の厚生労働省への定期報告等も独自開発のシステムによってサポートしていますので、医療機関の負担はほとんどなくPRP療法を開始することができるようになっています。このようなアウトソーシングの仕組みが出来上がりますと、PRPはよさそうだけど、どうしようかな、と考えていらっしゃった先生方も導入がしやすくなり、普及が進んでいくものと考えています。普及が進めば、おのずとコストも下がっていくと予想しています。

新たな選択肢としてのASCs療法

PRP療法に次いで、ASCs療法(自己脂肪由来幹細胞療法)も新たな治療法として注目を集めつつありますが、こちらについても教えていただけますでしょうか?

齋田:

スポーツ医療の世界では、2014年のワールドカップ直前に負傷したアルゼンチン代表選手が負傷箇所にASCs療法を行ってワールドカップ出場を目指したことで話題になりました。

ASCs療法は、患者さんの腹部等から原料となる皮下脂肪を採取し、そこから間葉系幹細胞(MSC: Mesenchymal stem cell )を取り出し、拡大培養して投与します。間葉系幹細胞は骨や軟骨、血管、心筋細胞に分化できる能力をもっているとされ、変形性膝関節症等の関節疾患に対して投与する場合、これを未分化(骨や軟骨になる前の状態)のまま投与し、組織修復の促進や炎症の抑制を狙います。我々が実施した非臨床研究の結果、ASCs投与によって関節軟骨の変形が抑制されることを見出しました(6)。しかしながら、本当に幹細胞がヒトの軟骨を再生するのかどうかについては議論が続いており、統一された見解は得られていません。

つまり、ASCs療法はPRP療法に比べると、エビデンス蓄積の中途段階と言えます。また、厳重な品質管理下で行う細胞の培養加工(幹細胞の数を増やす)が必要なため、どうしても製造コストが高くなるという特徴があります。他方、ヒアルロン酸等の既存の保存療法やPRP療法が奏功しない患者さんにも効果がある症例が出てきており、今後、患者さんにとって新たな選択肢になっていくものと考えています。

ASCs療法のエビデンスの状況について、教えていただけますでしょうか?

齋田:

様々な論文が発表されていますが、ASCs療法の奏効率は6割~7割ほどと報告されており(7, 8)、PRP療法の奏効率と大きく変わらないと解釈することが可能です。一方で、これはGaudi Clinical社と連携して実施した小規模な臨床研究の結果ですが、PRP療法が奏功しない患者さんに対してもASCsがよく効いた症例が出ています。海外では、PRP療法とASCs療法の長期的な効果を比較した論文発表があり、ASCs療法はPRPに比べて効果を長期に持続できる、との報告があります(9)。一方我々は、PRPとASCの併用は、PRP単独よりも治療効果が高いことを見出しています(10)。併用時は、ASCsをPRPで懸濁して投与する方法もあれば、PRPとASCsを分けて投与する方法もありますが、どちらにしてもPRPが微小環境(ニッチ)を整えることで、ASCsの効果をブーストすると考えています。つまり、PRPか、ASCsか、という観点ではなく、それぞれを治療戦略上どのように患者さんに適用するか、患者さんによって状況が異なりますので、もっとも効果的な使い方について、データを蓄積しながら洗練させていくフェーズにあると考えています。

PRPとASCsの違いは何でしょうか?

齋田:

PRPは患者さん自身の血液から遠心分離によって高濃度に濃縮した血小板を含む血漿です。

PRPを患部に投与すると、血小板が活性化され、種々の成長因子を局所に放出することで組織の修復や再生を促します。その際、成長因子は一時的に高濃度で供給されます。他方、ASCsは脂肪組織から単離される幹細胞であり、これらの細胞は適切な環境下で骨や軟骨などの細胞に分化する能力を持つだけでなく、多様な成長因子を持続的に産生・分泌する能力を持っています。ASCsを患部に移植すると、炎症や低酸素状態に応じて必要な因子が継続的に分泌され、周囲の組織細胞に働きかけるパラクライン効果により、組織の修復や再生を促します。PRPとASCsはいくつか共通する成長因子を分泌しますが、量・種類・タイミングに違いがあります。またASCsはより多様な成長因子を持続的に分泌する点が大きな違いです。ASCsが分泌する成長因子には免疫調整や組織のリモデリングに関わるものもあり(11, 12)、慢性化した組織変性や炎症の強い関節症への効果が期待できます。

ASCs療法はPRPと比較するとどうしても患者さんの費用負担が増えてしまいますので、PRPを第一選択肢とした上で、ASCsをどのように組み合わせていくのかがよいのか、費用対効果も含めて検討していくことになると考えています。

引用論文

- Saita et al. Predictors of effectiveness of platelet-rich plasma therapy for knee osteoarthritis: a retrospective cohort study. J Clin Med. 10: 4514, 2021.

- Pham et al. OMERACT-OARSI initiative: osteoarthritis research society international set of responder criteria for osteoarthritis clinical trials revisited. Osteoarthritis and Cartilage, 12: 389-399, 2004.

- Laver et al. The use of injectable Orthobiologics for knee osteoarthritis: A European ESSKA-ORBIT consensus. Part 1-Blood-derived products (platelet-rich plasma). Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 32: 783-797, 2024.

- Luzo et al. What is the potential use of platelet-rich-plasma (PRP) in cancer treatment? A mini review. Heliyon, 28: e03660, 2020.

- Bensa et al. PRP injections for the treatment of knee osteoarthritis: the improvement is clinically significant and influenced by platelet concentration: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Sports Med. 53: 745-754, 2025.

- Wakayama, Saita et al. Intra-articular injections of the adipose-derived mesenchymal stem cells suppress progression of a mouse traumatic knee osteoarthritis model. Cartilage, 13:148-156, 2022.

- Yokota et al. Comparative clinical outcomes after intra-articular injection with adipose-derived cultured stem cells or noncultured stromal vascular fraction for the treatment of knee osteoarthritis. Am J Sports Med. 47: 2577-2583, 2019.

- Kuwasawa et al. Intra-articular injection of culture-expanded adipose tissue-derived stem cells for knee osteoarthritis: Assessments with clinical symptoms and quantitative measurements of articular cartilage volume. J Orthop Sci. 28: 408-415, 2023.

- Khoury et al. Knee osteoarthritis: clinical and MRI outcomes after multiple intra-articular injections with expanded autologous adipose-derived stromal cells or platelet-rich plasma. Cartilage, 14: 433-444, 2023.

- 齋田良知ら、変形性膝関節症(OA)に対する多血小板血漿(PRP)と脂肪由来間葉系幹細胞(ASC)の併用療法の検討.日本整形外科学会雑誌 97: S107-S107, 2023年.

- Ceccarelli et al. Immunomodulatory effect of adipose-derived stem cells: the cutting edge of clinical application. Front Cell Dev Biol. 8: 236, 2022.

- Søndergaard et al. Adipose-derived stromal cells increase the formation of collagens through paracrine and juxtacrine mechanisms in a fibroblast co-culture model utilizing macromolecular crowding. Stem Cell Res Ther. 13: 250, 2022.