検証型診療・安確法について

検証型診療とは?

現在、日本では再生医療等安全性確保法に基づく自費診療として、様々な再生医療が提供されていますが、その中には十分な検証がなされていない治療が存在しています。日本再生医療学会では、患者さんが安心して再生医療を受けられるよう、2025年3月に「YOKOHAMA宣言2025」を発表し、自費診療の再生医療において、科学的に正当な治療と、十分な科学的検証を経ていない治療を明確に区別することを発表しています 。

- 検証型診療(Explorative Therapy):

医薬品医療機器等法(PMD Act) に基づく製造販売承認を取得していない加工細胞や核酸等を用いる治療であり、独立した第三者レジストリに臨床データを蓄積し、治療前後に検証型研究(Explorative Study)を実施するもの - 無検証診療(Uninvestigated Therapy):

上記の「検証型診療」の条件を満たさない形で、PMD Actに基づく製造販売承認を取得していない加工細胞や核酸等を用いる治療

※上記、検証型診療についての記述は、日本再生医療学会による「YOKOHAMA宣言2025」から引用しています。

※当社では、順天堂大学運動器再生医学講座及び契約医療機関様と連携し、継続的にデータを取得・検証し、技術の改善を行って参ります。

再生医療等安全性確保法(通称、安確法)とは?

再生医療等安全性確保法(通称、安確法)とは、大学等アカデミアで研究開発された安全な再生医療を迅速かつ円滑に患者さんに届けることを目的に、2014年に制定された法律です。

本法律では、医師又は歯科医師の責任の下、臨床研究又は自費診療として再生医療を実施する上で守るべきことが制定されています 。

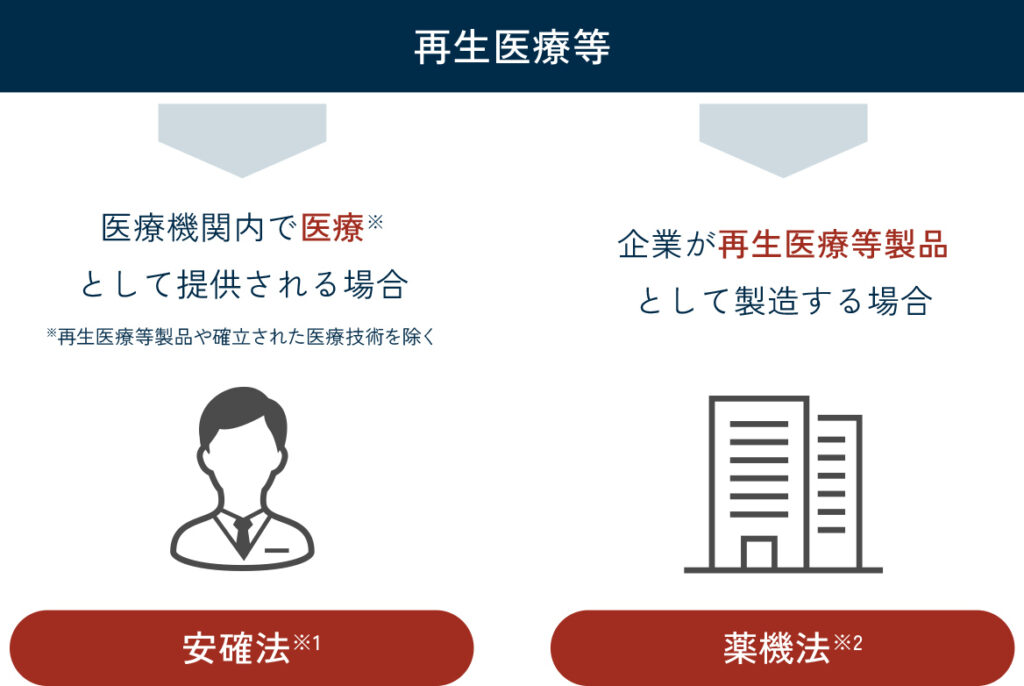

<図1:安確法と薬機法について>

※1 安確法:再生医療等の安全性の確保等に関する法律

※2 薬機法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

安確法下で実施される再生医療について

再生医療等安全性確保法(通称、安確法)で実施される自費診療の再生医療は、国の承認を得た治療ではありません。医師又は歯科医師の責任の下に実施される医療です。

医師又は歯科医師は、厚生労働大臣が認定した認定再生医療等委員会(再生医療等技術や法律の専門家等の有識者からなる合議制の委員会)に再生医療の提供計画を提出し、審査を受け、許可を受けたのちに提供することが可能になります。(提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は、罰則が適用されます)

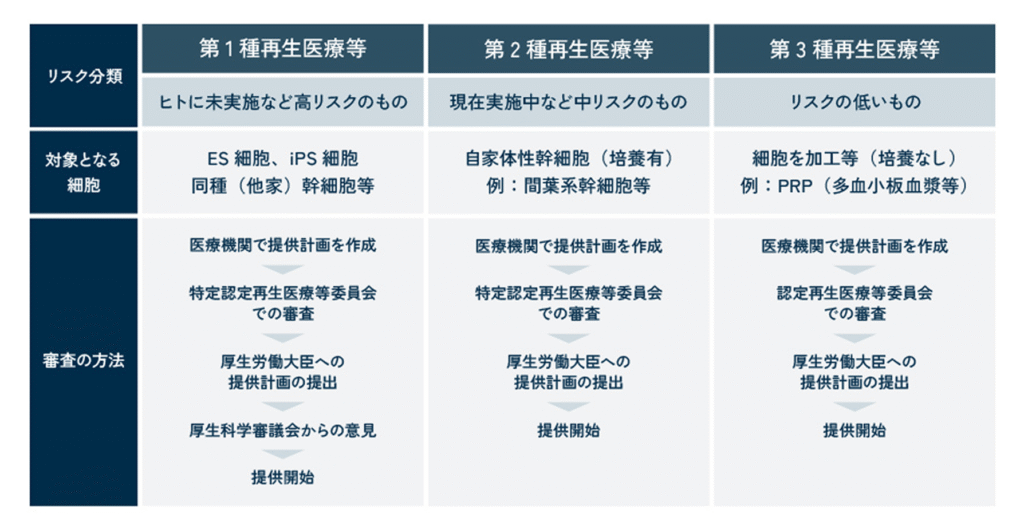

※ 再生医療の種類、リスクによって申請手続きが異なります 。

<図2:日本独自の再生医療の法整備>